目錄

什麼是程序化購買?

傳統的廣告購買方式,是大規模地進行廣告版位和時段的購買,就是俗稱的包版廣告,可以在指定的版位和時段露出廣告內容,目的是為了加強廣告的曝光,因此每個訪客或用戶看到的廣告內容可能會都是相同的,廣告無法真正精準投遞給廣告主的目標族群。

而所謂的「程序化購買」,就是透過電腦程序的運算,讓對的人、在對的時間、看到對的廣告資訊,以實現投放個人化廣告。

這個概念聽起來是不是很耳熟?繼續看下去,你就會發現其實你對程序化購買並不是一無所知。

認識數位廣告的重要角色

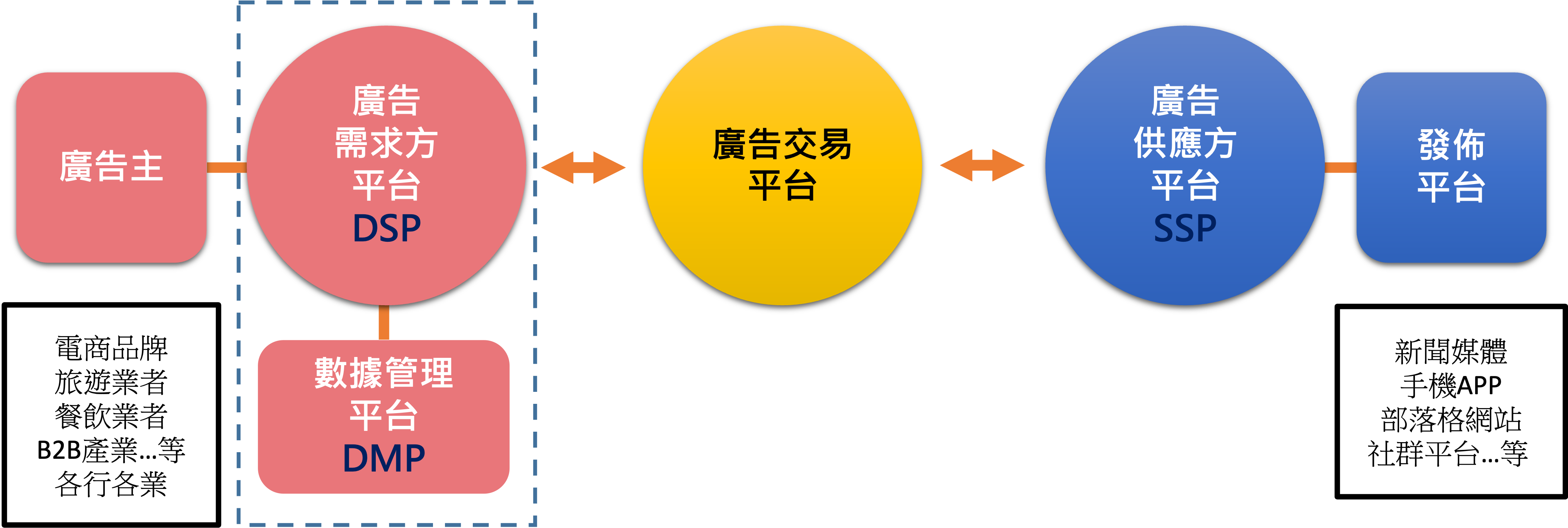

談到程序化購買,就必須先瞭解整個廣告生態,它是由 Supply-Side Platform 廣告供應方平台(SSP)、Demand-Side Platform 廣告需求方平台(DSP)、Ad Exchange 廣告交易平台、廣告主、發佈平台…等不同角色所組成。

其中廣告交易平台像是一個媒合中心,廣告主透過 DSP、發佈商透過 SSP 的協助,雙方在廣告交易平台中進行交易,而當一方有投放廣告需求,一方擁有豐富的廣告資源,在眾多廣告主競爭之下就產生了Real Time Bidding即時競價(RTB)的機制,不過其實 RTB 即時競價只是程序化購買其中的一項技術而已,並非是程序化購買的全貌,它還存在著不同的廣告交易方式。

為了達成精準投遞,在過程中會透過 Data Manage Platform 數據管理平台(DMP),連接到DSP並向其提供數據,協助分析使用者的行為,為廣告主找到最合適的受眾。

為什麼你應該擁抱程序化購買?

程序化購買之所以逐漸在廣告市場中成為主流,主要是因為它具有即時性和自動化的特點,以極快的速度進行廣告競價,對廣告主的好處是,他不需要逐一向媒體發佈商洽談廣告,可以節省各方面的成本,並觸及到準確的受眾;對媒體發佈商而言,他們的廣告版位可以盡可能地被售出,並創造效益極大化。

程序化購買的另一項優勢,即是它可以跨越不同的廣告型態,面對碎片化的環境,在多元裝置、媒體和消費者樣貌日趨多變的發展之下,程序化購買能協助品牌掌握複雜的消費者觸點,在線上線下都能和消費者進行溝通、傳遞精確的訊息。根據 eMarketers 和 Zenith 的數據顯示,在美國和英國程序化購買佔整體廣告市場8成以上,而根據 DMA 統計,台灣程序化購買的廣告支出已達3成,常見的像是「展示型廣告」、「影音廣告」和「原生廣告」,未來還會拓展到近年相當受矚目的「連網電視廣告」、「數位家外廣告」,並成為廣告領域的關鍵發展趨勢!

程序化購買並不是新技術

程序化購買這個概念,常常被認為是最新的廣告科技技術,對許多行銷人來說看似是未接觸過的陌生領域,不過根據程序化購買的定義,大家可以發現這項技術其實早已發生在廣告領域中。一般人最熟知的Google即是透過程序化購買的方式為廣告主投放廣告,但它的運作僅限於使用Google自身的廣告資源,儘管 Google的多媒體廣告聯播網可以讓廣告曝光在世界上200萬個網站,但有些版位仍無法透過Google造訪,像是Facebook或是其他媒體平台。

雖說程序化廣告並非最新技術,RTB的即時競價機制也是透過廣告系統執行的,不過進行程序化購買仍需要有專業的know-how,以追求最好的廣告品質,透過擬定正確的廣告策略與廣告科技相互搭配,才能真正讓廣告效益極大化!

如果你喜歡我們的文章,歡迎在下方輸入Email,訂閱電子報將可接收更多行銷/廣告知識!